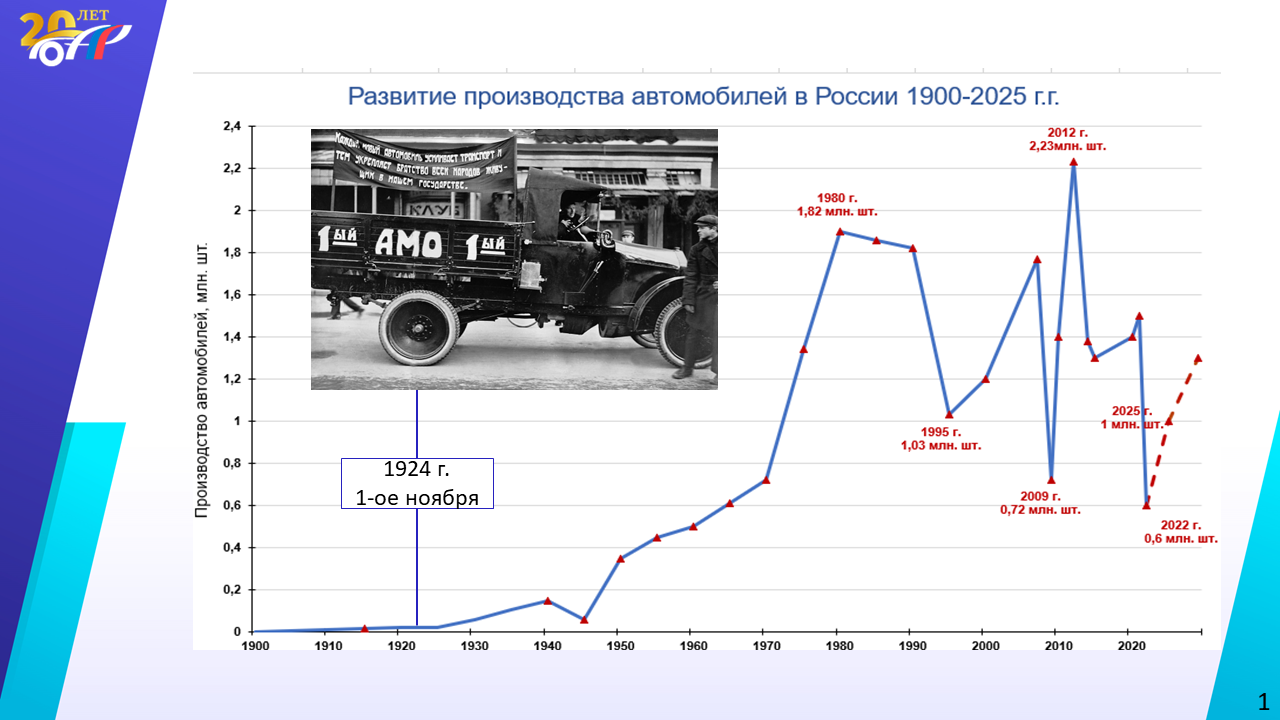

Первая информация об автомобильной промышленности России появилась 27 мая (8 июня) 1896 года на рекламной странице газеты "Новое время" (№ 7271), где Машиностроительный, чугунно и медно-литейный завод Е.А.Яковлева рекламирует "Самодвижущееся экипажи ( п. 3).

1 июля (14 июля)1896 года этот автомобиль был представлен на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Этот автомобиль собственно и ознаменовал начало развития в России нового вида промышленного производства – автомобильной промышленности.

За последующие 10 лет в стране было создано свыше 10 предприятий по производству автомобильной техники.

В 1915 году Правительством России было принято решение о строительстве в стране шести специализированных автомобильных заводов, самым значимым из которых был, запущенный в 1916 году братьями Рябушинскими в Москве завод «АМО».

Новый этап в своём развитии российский автопром начал в 1918 году с создания научно-исследовательской автомобильной лаборатории. Её основали энтузиасты автомобильного дела Н.Р. Брилинг и Е.А. Чудаков.

Теоретические основы автомобильной науки, заложенные академиком Е.А. Чудаковым, и сегодня составляют основу проектирования автомобильной техники.

Автомобильная промышленность развивалась вместе со страной, являясь важной составляющей индустриализации народного хозяйства СССР.

Пуск в строй в 1932 году Горьковского автомобильного завода, расширение производственных мощностей Московского автомобильного завода ЗИС, массовое строительство предприятий в смежных отраслях промышленности позволили руководству страны в 1933 году объявить миру: «У нас не было автомобильной промышленности. У нас она теперь есть».

В годы Великой Отечественной войны переведённые за Волгу и Урал автомобильные заводы в тяжелейших условиях не только обеспечивали армию и тыл автомобилями и броневой техникой, но и осваивали новые конструкции.

После окончания Великой Отечественной войны автомобильные заводы были построены в Белоруссии, Украине, Киргизии, Грузии, Армении, Латвии. Создавались новые производства автомобильных компонентов, в ВУЗах страны открывались автомобильные факультеты.

Скачком в развитии автомобильной промышленности во второй половине ХХ века явилось строительство заводов – гигантов «АВТОВАЗ» в г. Тольятти и «КАМАЗ» в г. Набережные Челны.

Новое развитие получили смежные отрасли. Были построены не один десяток заводов по производству автокомпонентов и материалов.

Тяжёлыми для автомобильной промышленности России были последние годы прошлого столетия.

Мы выжили. И сегодня российская автомобильная промышленность входит в ТОП 10 наиболее развитых национальных автомобильных отраслей мира.

У нас появилась стратегия развития отрасли, одобренная Правительством Российской Федерации. Мы добились ощутимого роста производства автомобилей и увеличение их продаж.

Сегодня в сфере производства автомобилей в России занято около 300 тысяч человек и более 2 миллионов человек работает в смежных отраслях промышленности. Консолидированный вклад автомобильной промышленности и смежных производств в ВВП страны составил в 2019 году 5,8%.

Как результат, парк автомобилей в стране приближается к 60 млн. единиц. В нём растёт доля машин, отвечающих высоким нормам по экологии и общей безопасности. В Москве, например, на городских маршрутах эксплуатируются уже более 1000 электробусов – это лучший показатель среди крупных европейских городов.

Не смотря на трудности с ковидом и санкциями отрасль не снижает темпов работ по созданию автомобильной техники с высокой степенью автоматизации, разработке нормативно-правовой базы и формированию инфраструктуры для её безопасной эксплуатации.

В центре внимания так же находятся вопросы технического регулирования и стандартизации, таможенного законодательства, повышения конкурентно способности продукции отрасли, экономической безопасности, информационной политики, рынка труда и государственной поддержки экспорта.

Историю создания и развития организаций-членов Ассоциации «Объединение автопроизводителей России» ("ОАР") можно найти в разделе "Об Ассоциации"

Создателями первого российского автомобиля считаются инженеры Евгений Александрович Яковлев (1857-1898 гг.) и Петр Александрович Фрезе (1844-1918 гг.): 1 (14) июля 1896 года на Нижегородской промышленно-художественной выставке они представили первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, изготовленный в нашей стране. Силовой агрегат автомобиля был изготовлен на механическом заводе Яковлева, а ходовая часть – на экипажной фабрике Фрезе в Петербурге.

Экипажная часть первого российского автомобиля по конструкции следовала традициям легких конных колясок. Колеса с деревянными ободьями и сплошными резиновыми шинами вращались не на шариковых подшипниках, а на бронзовых втулках. Их опорная поверхность должна была быть большой, и отсюда массивные ступицы.

Рессорная подвеска неразрезных осей тогда отличалась очень большим разнообразием конструкций, нередко довольно сложных. Простейшая конструкция для легких открытых экипажей (на 2-4 человека) – на четырех продольных полуэллиптических рессорах. Большое число листов со значительным трением между листами (своего рода фрикционный гаситель колебаний) позволяло обходиться без амортизаторов. На легких экипажах часто не было рамы. Передняя и задняя балки шарнирно соединялись двумя продольными тягами, образуя, как говорили тогда, «ход». Кузов же с каркасом из деревянных гнутых брусьев представлял собой самостоятельную несущую систему, которая соединялась с «ходом» через рессоры. Колеса, оснащенные сплошными резиновыми шинами, плохо поглощали дорожные толчки, особенно при езде по булыжным мостовым. Поэтому колеса приходилось делать как можно большего диаметра (1200-1500 мм).

В конных экипажах поворот осуществлялся передними колесами. Оглобли соединялись с наружными частями ступиц, а сама ось с колесами поворачивалась на вертлюге относительно кузова. При этом передние колеса заходили под так называемый «гусь» (передок кузова), а их приходилось делать диаметром меньше, чем задние, чтобы «гусь» и расположенные над ним козлы не были очень высокими. Но в конце XIX века некоторые экипажные мастера начали устанавливать передние колеса на поворотных шкворнях. А поскольку на поворотах колеса катились по дугам разных радиусов, то пришлось изобрести специальные механизмы, известные как система Аккермана или трапеция Жанто (по имени своих создателей).

Этим принципам следовали многие экипажные мастера, их же придерживался и П.А. Фрезе при разработке шасси автомобиля. Он внимательно изучил патент К. Бенца, который тот получил в 1893 г., и нашел собственное решение. Фрезе поместил рессоры подвески передних колес рядом с колесами, как у задних, не поворачивающихся колес. Передние рессоры поворачивались вместе с колесами относительно шкворней, причем шкворни П.А. Фрезе предусмотрел не только в балке передней оси, но и в расположенной над ней поперечине, жестко связанной с каркасом кузова. На ней же крепилась рулевая трапеция, высоко поднятая над дорогой и таким образом не подверженная ударам о возможные препятствия. Для сравнительно легкой (320 кг) коляски П.А. Фрезе выбрал деревянные колеса, полагая, что булыжная мостовая требует более прочной их конструкции. Колеса велосипедного типа были бы проще, но в Петербурге тогда еще не существовало велосипедных фабрик, где можно было бы заказать колеса. Фирмы же «Дукс» и «Лейтнер» находились достаточно далеко: в Москве и Риге.

Естественно, что колеса оснащались сплошными резиновыми шинами, так как петербургская фирма «Треугольник» обратилась к производству пневматических шин лишь в 1898 г., два года спустя после экспериментов французского фабриканта Мишлена. Что касается двигателя и трансмиссии, то Е.А. Яковлев пошел по пути К. Бенца, однако он исправил некоторые его ошибки и сделал двигатель более легким. Во всяком случае, масса машины, построенной им вместе с П.А. Фрезе, оказалась такой же, как у малой модели «Вело» К. Бенца, выпуск которой начался в 1894 г. Важно также отметить, что немецкий и российский автомобили имели почти одинаковую колесную базу и сходную конструкцию. Но российский был шире по колее, оснащался более тяжелыми деревянными колесами (на немецком – велосипедного типа) и комплектовался складным кожаным верхом. Это означало увеличение массы на 50-70 кг по сравнению с конструкцией К. Бенца.

Е.А. Яковлев существенно облегчил двигатель и трансмиссию, в частности выполнил собственно двигатель меньших, чем у К. Бенца, размеров. Моторы «Бенца», устанавливаемые на модель «Вело», при рабочем объеме 1045 куб.см, развивали мощность 1,5 л.с. при частоте вращения коленчатого вала 450 об/мин, а с 1896 года. – 2,75 л.с. при частоте вращения 600 об/мин. У Е.А. Яковлева эта мощность составляла 2 л.с. Е.А. Яковлев, так же как и немецкий изобретатель, снабдил свой двигатель испарительной системой охлаждения. При работе двигателя вода постоянно кипела, пар поступал в конденсатор, где охлаждался и конденсировался в воду. Но часть воды испарялась. Любопытно, что Т. фон Либих, в 1894 г. совершивший на автомобиле «Бенц-Виктория» с аналогичной системой охлаждения пробег из Райхенберга в Мангейм и обратно, расходовал на 100 км пути 21 л бензина и 150л (!) воды. Запас воды (около 30 л) у Е.А. Яковлева размещался в двух боковых латунных баках. Сам же конденсатор в виде горизонтального длинного цилиндра размещался за спинкой сиденья. По примеру К. Бенца, Е.А. Яковлев изготовил и испарительный карбюратор. На снимках машины видна его нижняя часть со сливным краником. Этот карбюратор напоминал вертикальный цилиндрический бачок диаметром около 200 мм. Он подогревался отработавшими газами, бензин испарялся, насыщая парами проходивший через бачок воздух. Состав рабочей смеси мог быть изменен в смесителе, где она при необходимости объединялась добавочным воздухом. Для регулирования ее состава служил поворотный рычажок, выведенный под сиденье водителя. Количественной регулировки смеси, поступающей в цилиндр, не было, как и опережения зажигания. Электрическое зажигание осуществлялось от батареи и индукционной катушки с электромагнитным прерывателем (разновидность катушки Румкорфа).

Указанные особенности конструкции не позволяли регулировать частоту вращения двигателя применительно к нагрузке на него и по пути предопределяли его работу как бы в стационарном режиме. Управлять его работой можно было, либо сильно обогащая смесь, либо создавая пропуски в подаче тока на свечу. Такие действия были необходимы при переключении передач.

Автомобили К. Бенца, Е.А. Яковлева и П.А. Фрезе располагали сходной по конструкции трансмиссией, принципиальная схема которой была заимствована от станков. Она состояла из двух ремней (у К. Бенца – кожаных, у Е.А. Яковлева – из прорезиненной ткани), работавших на ступенчатых шкивах. Каждый соответствовал низшей и высшей передачам, и каждый имел холостой ход. Передвижением ремней и, тем самым, переключением передач управляли с помощью двух рычажков на вертикальных осях, расположенных справа и слева от рулевой колонки. Пробуксовка ремней при переключении заменяла действие механизма сцепления.

Для передачи крутящего момента на ведущие колеса служили две цепи. Их связывал промежуточный вал с закрепленными на нем шкивами. Но вал этот был сделан разрезным и его полувалы связывал дифференциал. Максимальная скорость первого русского автомобиля составляла 20 верст в час.

К сожалению сейчас уже невозможно установить сколько автомобилей было изготовлено заводом Яковлева и фабрикой Фрезе, хотя из анализа конструкции автомобиля с учётом широкой унификации деталей, узлов, материалов, имеющимися на рынке того времени, можно сделать вывод, что конструкция автомобиля была создана для серийного производства.

После кончины Е.А. Яковлева его наследники утратили интерес к производству моторов, и фабрика Фрезе некоторое время комплектовала экипажи покупными агрегатами различных фирм, а затем она была продана Русско-Балтийскому вагонному заводу – тому самому предприятию, с которого и началось промышленное автомобильное производство в Российской империи.

Своё новое рождение автомобиль Яковлева и Фрезе получил в 1996 году, когда группа энтузиастов во главе с главным редактором журнала "Авто-ревю" Михаилом Подорожанским изготовили реплику автомобиля, представив её на Московском международном автомобильном салоне.

В историю мирового автопрома автомобиль Яковлева и Фрезе вошёл как первый российский автомобиль, а инженеры Евгений Яковлев и Пётр Фрезе как зачинатели российской автомобильной промышленности.

Статья подготовлена по материалам

портала DRIVER.RU

125 лет автопрому России видео по ссылке

ЖЗЛ в автопроме России

-

Леонтий Лукьянович Шамшуренко

В 1752 году механик-самоучка собрал "самобеглую коляску"

Жизненный и творческий путь Шамшуренкова был суров и во многом необычен даже для того трудного времени. Крестьянин дворцовой волости, затерянной на глубокой окраине в Казанской губернии, нигде не учившийся и вряд ли владеющий начальной грамотой настолько, чтобы подписать свою фамилию под «доношениями» о сделанных им изобретениях (все такие «доношения» подписывались по его просьбе другими лицами), он усваивал необходимые знания и навыки только «своею догадкою», без чьей либо помощи и поддержки. Даже заводские механики русских заводов XVIII столетия, обладавшие соответствую щей специальной подготовкой и опытом эксплуатации промышленных производств, лишь ценой огромных усилий преодолевали равнодушие, косность, прямое сопротивление местной и центральной администрации.

В 1752 году механик-самоучка собрал "самобеглую коляску". Самобеглая коляска Шамшуренкова управлялась двумя водителями, которые должны были вращать ворот, запускающий привод и приводящий в действия колёса. Для пассажиров был сконструирован огороженный от водителей довольно просторный и комфортный отсек. -

Иван Иванович Ползунов

В 1764—1766 годах создал первую в России паросиловую установку

Иван Ползунов родился 14 марта 1728 года в Екатеринбурге в семье солдата государственных строительных работ, выходца из крестьян Туринского уезда Тобольской губернии Ивана Алексеевича Ползунова и его жены Дарьи Абрамовны[2]. В 1738—1742 годах Иван обучался арифметике и словесности в Горнозаводской школе при Екатеринбургском металлургическом заводе, после чего был определён учеником к главному механику уральских заводов Н. Бахарёву. У него Ползунов прошёл полный цикл ученических работ: механику, расчёты, чертежи, знакомство с работой заводских машин и металлургическим производством. В 1764—1766 годах Ползунов сконструировал новый паровой двигатель для привода дутья плавильных печей. Двигатель имел рекордную для своего времени мощность 32 л. с. и впервые позволил отказаться от водяных колёс в реальном заводском производстве. -

Иван Петрович Кулибин

В 1791 году изготовил "самокатку Кулибина"

Иван Петрович Кулибин родился в 1735 году в Нижнем Новгороде. Отец его, мелкий торговец мукой, планировал воспитать себе преемника, который смог бы управлять лавкой, когда он состарится. Однако уже в ранней юности Иван Кулибин проявляет недюжинный интерес к учению, в том числе к самообразованию. В 1791 году Иван Петрович Кулибин изготовил «самобеглую» повозку, в которой применил маховое колесо, коробку скоростей и подшипники качения.

Повозка приводилась в движение человеком через педальный механизм. Это был второй известный русский веломобиль, первый был создан на 40 лет раньше Леонтием Шамшуренковым. Именно в экипаже Кулибина были довольно тщательно разработаны и использованы те узлы, без которых невозможно себе представить современный автомобиль: переключение передач, рулевой привод (кстати, практически ничем не отличающийся от тех, что используются в автомобилях), подшипники скольжения, тормозное устройство. -

Пётр Александрович Фрезе

Один из конструкторов первого российского автомобиля 1896 год

Русский промышленник и изобретатель, пионер отечественного автомобилестроения. Один из создателей первого русского автомобиля. Родился в Санкт-Петербурге в семье предпринимателя. По образованию горный инженер. Был совладельцем, а затем и владельцем экипажной фабрики "Нэллис и Фрезе". Идея создания автомобиля родилась У Фрезе под впечатлением от посещения Всемирной торгово-промышленной выставки в Чикаго в 1893 г. Там он познакомился как с конструкцией безлошадных экипажей, так и со своим будущим компаньоном - отставным лейтенантом русского флота и владельцем двигателестроительного завода Е.А. Яковлевым. В 1896 г. Фрезе и Яковлев построили первый русский автомобиль. Причем двигатель был изготовлен на заводе Яковлева, а экипажная часть - на фабрике Фрезе. После смерти компаньона в 1898 г. Фрезе продолжил работу над постройкой автомобилей. В 1899 г. на его предприятии собрали электромобили И.В. Романова, затем первый русский грузовик (1901 г.), первый русский троллейбус (1902 г.), серию почтовых фургонов (1903 г.). В начале XX века Петр Александрович представлял в России интересы ряда ино-странных автомобильных компаний -"Де Дион-Бутон" (De Dion-Bouton), "Лорен-Дитрих" (Lorraine-Dietrich), "Минерва" (Minerva), "Рено" (Renault) и других, в немалой степени способствуя распространению автомобилей в нашей стране. В конце 1910 г. отошел от дел и продал фабрику петербургскому отделению Русско-Балтийского вагонного завода. На вырученные деньги купил небольшое имение в Тверской губернии, где и скончался в апреле 1918 г. Петр Александрович Фрезе похоронен на кладбище Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. -

Евгений Александрович Яковлев

один из конструкторов первого российского автомобиля 1896 год

Родился в 1857 году в Санкт-Петербургской губернии. До 1867 года воспитывался в приготовительном пансионе Николаевского кавалерийского училища, с 1867 по 1875 год проходил учебу в Николаевских морских юнкерских классах, по окончании которых в 1875 году был определён во флот юнкером. В 1884 году Е. А. Яковлев начал работать над двигателями внутреннего сгорания, первоначально над газовыми и нефтяными. На целый ряд таких устройств им были получены привилегии (патенты). Пробовал переделать газовые двигатели системы Н. Отто для работы на жидком топливе. Первые опыты оказались неудачны, двигатель оказался слишком громоздким и тяжелым. В 1889 году был изготовлен первый двигатель внутреннего сгорания на жидком топливе конструкции Яковлева, который выдержал все испытания и даже выгодно продан. Начали поступать заказы и в 1891 году было уже изготовлено двадцать двигателей конструкции Яковлева. Для расширения производства вместо мастерской 6 апреля 1891 года был основан «Машиностроительный, чугунно- и меднолитейный завод Е. А. Яковлева», располагавшийся в Санкт-Петербурге по адресу: Большая Спасская улица, 28. Завод выпускал нефтяные, газовые и бензиновые двигатели внутреннего сгорания, а также системы отопления на их основе. В 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде, был представлен автомобиль Фрезе и Яковлева, — совместного производства экипажной фабрики П. А. Фрезе и машиностроительного завода Е. А. Яковлева; 19 июля он был продемонстрирован посетившей выставку императорской чете. -

Ипполиит Владимирович Романов

В 1899 году создал первый отечественный электрический автомобиль

Ипполит Владимирович Романов (1864-1944) – известный русский инженер и изобретатель, чье имя тесно связано с историей становления электрического транспорта. Разработал собственные двух - и четырехместные электромобили, включая аккумуляторы и электрический мотор. Стоял у истоков городского электротранспорта, создав электрический омнибус. В 1899 году в Санкт-Петербурге с участием Романова и по его проектам был построен первый отечественный электрический автомобиль, предназначенный для перевозки двух человек и получивший известность под названием «кукушка». Его масса составляла 750 кг, из которых 370 кг занимал аккумулятор, которого хватало на 60 км пробега при скорости движения 35 вёрст в час (около 39 км/ч). Также была создана машина омнибус, перевозящая 17 человек со скоростью 20 км/ч на расстояние в те же 60 км. В 1902 году на фабрике «Дукс» уже в Москве был построен электрический 20-местный омнибус, предназначенный для обслуживания гостиниц. Особенностью конструкции ходовой части стали пневматические шины. -

Степан и Пётр Рябушинские

В 1916 году построили первый автомобильный завод в России

Основателями династии стали калужские крестьяне — старообрядцы Михаил Яковлевич Рябушинский и его сыновья, Павел (1820—1899) и Василий (1826—1885). После смерти отца братья, получив «наследственный и нераздельный капитал», в 1859 году заявили себя купцами 2-й гильдии и вскоре перешли в 1-ю гильдию. В 1867 году братьями был учреждён торговый дом «П. и В. братья Рябушинские». Первый автомобильный завод основан в 1916 году в рамках правительственной программы создания в России автомобильной промышленности. В рамках этой программы предполагалось построить в России шесть новых автомобильных заводов. За постройку одного из них брался торговый дом «Кузнецов, Рябушинские». Договор на постройку завода предусматривал следующие условия: 27 февраля 1916 года Главное Военно-техническое управление (ГВТУ) и «Торговый дом Кузнецов, Рябушинские и К˚» заключили договор на поставку 1500 машин. Полный заказ составляет общую сумму в 27 000 000 рублей. Завод поставщика должен быть пущен не позднее 7 октября 1916 года. К 7 марта 1917 года должно быть изготовлено не менее 10 процентов всей поставки (то есть 150 автомашин). -

Николай Романович Брилинг

Один из организаторов автомобильного и автомоторного института (НАМИ)

Русский и советский ученый-автомобилист, один из первых советских двигателистов, крупный специалист в области теплотехники, дизелестроения, динамики машин. Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Академии Наук СССР. Окончил Императорское московское техническое училище (ИМТУ, позднее МВТУ им. Баумана). С 1918 г. - заместитель председателя Центральной автомобильной секции Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ) РСФСР. Был одним из организаторов научно-исследовательской лаборатории в настоящее время Государственный научный центр ФГУП "НАМИ". Н.Р. Брилинг был первым директором ФГУП "НАМИ". Разработал и построил в 1933 г. в Особом конструкторском бюро при экономическом управлении ОГПУ первый советский автомобильный дизель "Коджу" ("Коба Джугашвили"), показавший на испытаниях неплохие результаты. Занимался научной работой в области теории тепловых процессов двигателей внутреннего сгорания, их динамики, созданием методик расчета и конструирования автомобильных дизелей, был автором ряда книг и учебников в этой области. В 1945 г. возглавил работу по созданию семейства 4-, 6- и 8-цилиндровых дизелей с использованием передовых для того времени конструктивных решений: ход поршня существенно меньше диаметра цилиндра, разборные коленчатые валы с опорой на подшипники качения, насос-форсунки высокого давления и т.д. В течение 15 лет было создано несколько серий двигателей ДБ, ДК, ДКЛ и ДКС, которые устанавливали на ряд специальных транспортных средств. -

Чудаков Евгений Александрович

Один из организаторов автомобильного и автомоторного института (НАМИ)

Е.А. Чудаков родился в Тульской Губернии с.Сергиевское. Окончив Московское высшее техническое училище в 1914 г. по специальности «двигатели внутреннего сгорания», инженер-механик Е. А. Чудаков был оставлен в МВТУ для преподавательской деятельности. После Октябрьской революции, в середине 1918 г., он вошел в ВСНХ с предложением о создании научно-исследовательской организации по автомобилям. Эта инициатива была одобрена, и в ноябре того же года группа специалистов под руководством Е. А. Чудакова организовала при ВСНХ Научную автомобильную лабораторию (НАЛ). Благодаря своим незаурядным организаторским способностям Е. А. Чудакову удалось довольно быстро развернуть научно-исследовательскую работу в НАЛ. Потребности страны в машинах постоянно возрастали и, естественно, должны были расширяться научные работы в этой области. В 1921 г. на базе лаборатории был создан Научный автомоторный институт (НАМИ), который начал разрабатывать актуальные проблемы автомобильной и автомоторной техники: проектирование новых конструкций автомобилей и двигателей, исследование применяемых материалов и т. д. Во все время деятельности НАМИ Е. А. Чуда ков являлся одним из его руководителей — заместителем директора по научной части. Осуществленные Чудаковым в НАЛ и НАМИ теоретические и экспериментальные работы послужили базой для создания новой научной дисциплины — теории автомобиля. В 1928 г. появилось первое в нашей стране капитальное исследование в этой области — книга Е. А. Чудакова «Динамическое и экономическое исследование автомобиля».

Современная экологичная, безопасная энергоэффективная автомобильная техника создается на высокотехнологичном производстве, на основе научных достижений и инновационных технологий. Российская автомобильная промышленность эффективно конкурирует с зарубежными производителями как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, обеспечивая потребности отраслей экономики и оборонно-промышленного комплекса страны в надежных транспортных средствах.

На предприятиях автомобильной промышленности России работает около 280 тысяч человек и ещё 2,8 - 2,9 миллионов человек связаны с производством автомобильной техники в смежных отраслях.

Сегодня автомобильная промышленность России, несмотря на жесткие антироссийские санкции, остаётся в ТОП-10 мировых производителей грузовых автомобилей и входит в ТОП-5 мировых производителей автобусов.

В 2023 году на 20% по отношению к 2022 году выросло производство легковых автомобилей и на 35% - лёгких коммерческих автомобилей.

Доля автомобилестроения в общем объёме продукции машиностроительного комплекса составляет около 30%.

Водителям, ремонтным рабочим, инженерно- техническим работникам Главмосавтотранса Мосгорисполкома, коллективам автомобильных заводов и Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института

Дорогие товарищи!

Горячо поздравляю вас с большой трудовой победой— доведением многими водителями Главмосавтотранса пробега грузовых автомобилей до 350 тысяч километров без капитального ремонта.

Такие успехи явились результатом высокого профессионального мастерства водителей, хозяйского отношения к технике, плодотворного научно-технического сотрудничества коллективов автотранспортных предприятий, автомобильных заводов и института.

Активное и творческое участие всех трудящихся во всенародном социалистическом соревновании за повышение эффективности производства и качества работы позволило снизить трудоёмкость технического обслуживания и ремонта автомобилей и добиться значительной экономии запасных частей. Достигнутые результаты наглядно свидетельствуют о больших возможностях повышения ресурса всего парка грузовых автомобилей. Выражаю уверенность в том, что ваш опыт найдет широкую поддержку среди автотранспортников и автомобилестроителей страны

Желаю вам, дорогие товарищи, новых трудовых побед в выполнении исторических решений XXV съезда КПСС!

Л.БРЕЖНЕВ

Сегодня, за счёт внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инновационных технологий, новых материалов ресурс грузовых автомобилей приближается, а порой и превышает миллион километров.

Статья была опубликована в журнале "Техника и вооружение" № 12. Благодарим за предоставленный материал.

в годы 1-ой мировой войны

Россия вступила в Первую мировую войну, совершенно не имея автомобильной промышленности. Лишь несколько предприятий занималось ремонтом и сборкой автомобилей из импортных частей. Наиболее успешным опытом налаживания собственного производства стала деятельность Русско-Балтийского вагонного завода в Риге, создавшего весьма совершенную для того времени конструкцию автомобиля «Руссо-Балт». Всего за 1910-1915 гг. было выпущено около 450 машин, преимущественно легковых. Эвакуация предприятия в 1915 г. привела к остановке производства, так как отделения завода (вагоностроительное, самолетостроительное и автомобильное) были отправлены в различные города – Тверь, Петроград, Москву.

Военные круги России, как и других стран, не предвидели возможностей использования автомобильного транспорта в военных условиях. Небольшое число автомашин, имевшихся в русской армии на начало войны (259 легковых, 400 грузовых и 39 вспомогательных), было пополнено за счет проведения реквизиций более четырех тысяч автомобилей, из которых только 475 были грузовыми. Основным способом решения проблемы стали заграничные заказы, увеличивавшиеся с каждым годом войны. Однако, как отмечали в своих докладах в Особое совещание по обороне представители военного ведомства, союзнические страны сами нуждались в автотранспорте, поэтому размещение заказов, их реализация, не говоря о доставке в Россию, были весьма затруднительными. Все это стало основанием для постановки вопроса о создании отечественного автостроения.

Первоначально проблема активно обсуждалась в Центральном военно-промышленном комитете (ЦВПК). Итогом этих обсуждений стал доклад М. Пиолунковского, заведующего авиационно-автомобильным отделом ЦВПК «О необходимости срочного принятия правительственных мер к созданию русских автомобильных заводов», представленный в Особое совещание по обороне государства в сентябре 1915 г. Выдвинутые в нем предложения были многократно обсуждены на заседаниях подготовительной комиссии по общим вопросам и Особого совещания по обороне. Одновременно производилась оценка поступающих от фирм предложений специалистами ГВТУ. Как указывалось в журнале Особого совещания по обороне, создание собственной автомобильной промышленности является «целесообразным, ибо, не говоря уже о финансово-экономической стороне вопроса, этим путем создается отрасль промышленности, которая после войны, без сомнения, получит весьма важное значение». Для решения этой задачи, по мнению совещания, надо было построить казенный завод, а также воспользоваться предложениями частных фирм. Итак, вопрос о развитии автомобилестроения в России сразу приобрел характер определенной программы заводского строительства. При этом надо иметь в виду, что в инициативном документе ЦВПК, поскольку он исходил из предпринимательских кругов, речь шла о сооружении только частных заводов при финансовой поддержке со стороны государства. Предложение о казенном заводе возникло в ходе обсуждения вопроса в Совещании.

Рассмотрение на отдельных заседаниях подготовительной комиссии основных договорных условий постройки заводов осуществлялось в направлении решения главной задачи – освобождения российской промышленности от иностранной зависимости в сфере автомобилестроения. Именно поэтому членов комиссии не смущало, что большая часть поставок автомобилей будет производиться после войны, что первоначальные предложения фирм содержали цены на автомобили выше иностранных. Руководствуясь основной идеей независимости, комиссия высказывалась за предоставление заказов только отечественным заводам. Первыми претендентами были названы акционерное общество воздухоплавания «В.А. Лебедев», Русско-Балтийский вагонный завод, акционерное общество сельскохозяйственного машиностроения «Аксай», московское акционерное общество экипажно-автомобильной фабрики «П.Ильина», торговый дом «Кузнецов, Рябушинские и К˚», «Автомобильный московский завод». Вырабатывая основные положения контрактов и добиваясь наиболее благоприятных условий для предпринимателей, представители отечественных промышленных и финансовых кругов сделали все возможное для задержки решения вопроса о казенном заводе.

Процедура выбора фирм и составления контрактов заняла очень много времени. Окончательное решение на основании резолюции Председателя Особого совещания по обороне государства от 9 декабря 1915 г. о строительстве автомобильных заводов было вынесено Советом министров только в феврале 1916 г. 26 февраля ГВТУ по поручению Особого совещания заключило контракты с акционерными обществами Русско-Балтийского вагонного завода, «Аксай», «Русский Рено», «В.А.Лебедев» и товариществом на паях московского автомобильного завода «АМО». В договорах специально оговаривалось, что для выполнения принятого на себя заказа поставщик должен построить завод, оборудовать его и пустить в ход не позднее 7 октября 1916 г. В контракте указывалось, что запасные части к автомашинам, большая часть оборудования должны производиться и приобретаться в России. В то же время допускалась закупка за границей частей и материалов на сумму не свыше 30 % контрактной стоимости, что представляется весьма значительной суммой. Эти статьи создавали определенный барьер, не допускающий превращения предприятий в обычные сборочные мастерские. В соответствии с договорами заводам предоставлялись авансы в размере 32,5 % контрактной стоимости и ссуда в 10 % от заказа с начислением 5 % годовых сроком на 15 лет с погашением равными частями, начиная с конца шестого года. Для осуществления заграничных закупок, допускаемых контрактом, заводам выдавалась соответствующая валюта. Программа автомобильного строительства финансировалась в счет кредита, предоставленного военному министру в размере 140,1 млн. руб. на основе Особого журнала Совета министров от 29 января 1916 г. Вся контрактная стоимость поставки составляла 133,5 тыс. руб., а сумма авансов, ссуд и выданной валюты превышала 94 тыс. руб., что свидетельствует о том, что большая часть расходов при сооружении частных автомобильных заводов легла на плечи государства.

Отпуская такие большие средства на сооружение частных автомобильных предприятий, военное ведомство приняло ряд мер, направленных к созданию государственного контроля и осуществлению определенного государственного руководства строительством автомобильных предприятий. В приказе по ГВТУ от 24 марта 1916 г. указывалось, что для наблюдения за сооружением и оборудованием автомобильных заводов, а также расходованием авансов и ссуд, временно создается делопроизводство по частным автомобильным заводам во главе с военным инженером, генерал-майором Г.Г. Кривошеиным. На каждое отдельное предприятие назначались представители ГВТУ с правами членов правлений, которые регулярно в своих рапортах сообщали о ходе строительства.

Решение Особого совещания по обороне о строительстве автомобильных заводов и заключении контрактов было встречено с большим удовлетворением промышленными кругами. Газета «Известия ЦВПК» писала: «Центральный военно-промышленный комитет, выдвинув этот вопрос и поставив его на реальную почву практического разрешения, проявил разумную инициативу масштаба государственного значения, а военное ведомство правильно учло эту инициативу и приняло на себя, в сотрудничестве с представителями мобилизованной промышленности, разрешение вопроса о насаждении отечественной автомобильной промышленности, и вот теперь вопрос решен». Не менее восторженный отзыв был помещен на страницах журнала «Автомобиль»: «Итак, русской промышленности открыт путь к ее развитию. Правительство пошло навстречу потребности страны в этом новом средстве сообщения и не побоялось больших материальных затрат, чтобы поставить дело на прочное основание».

Реализация решения о сооружении казенного автомобильного завода, принципиально одобренного Особым совещанием по обороне еще 21 октября 1915 г., затянулась. Только на заседании Совещания 23 января 1916 г. вопрос о казенном заводе перешел в практическую плоскость. В резолюции, утвержденной военным министром на следующий день, указывалось: «Предоставить ГВТУ заключить договор с Британским инженерным обществом Сибири о постройке автомобильного завода с передачей в казну.” Договор ГВТУ с обществом «Бекос» был подписан 2 мая 1916 г. Контракт предусматривал сооружение завода с полным оборудованием и изготовлением на нем в течение 3 лет эксплуатации 3 тыс. автомобилей и ремонт в течение того же срока до тысячи автомашин. По решению Совета министров военному ведомству был открыт кредит в размере 55010 тыс. руб. Эта сумма включала не только контрактную стоимость поставки автомобилей, но также оплату постройки, оборудования завода и рабочего поселка при нем. Обществу «Бекос» выдавался аванс в размере 250 тыс. руб. Особо в договоре были оговорены условия заграничных закупок деталей и материалов: в последний год эксплуатации завода их разрешалось приобрести только на 7,2 % от стоимости поставки. Как и в случае с частными автомобильными заводами, для осуществления финансового и технического контроля за строительством в структуре ГВТУ было создано делопроизводство казенного завода военных самоходов во главе с военным инженером, полковником Бобровским.

Итак, вопрос о развитии отечественной автомобильной промышленности был разрешен в виде принятия определенной программы строительства пяти частных и одного казенного заводов. Хотя предприятия сооружались в разных местах, но нельзя не отметить явное предпочтение городов Центрально-промышленного региона и особенно Москвы. Во второй столице было намечено строительство сразу трех заводов: в районе Симонова монастыря в Тюфелевой роще – «АМО», на Филях - РБВЗ и около Мытищ, в Подлипках – казенный завод. В Ярославле строился завод о-ва «В.А. Лебедев» и в Рыбинске – «Русский Рено». И только предприятие общества «Аксай» сооружалось на юге страны в Ростове - на- Дону.

Начавшееся весной-летом 1916 г. сооружение автомобильных предприятий сразу же столкнулось с целым рядом трудностей: нехватка железа, бетона; срыв подвоза строительных материалов из-за плохой работы железнодорожного транспорта. Например, в мае 1916 г. «АМО» не получил ни одного пуда заказанного железа, что грозило остановкой работ. Органы Особого совещания по обороне старались оказать заводам необходимую помощь. Во всяком случае, на соответствующее ходатайство правления «АМО» Металлургический комитет сообщал, что Екатеринославское заводское совещание приняло меры к скорейшему исполнению заказа, а Ростовское, – вследствие сокращения производства на Сулинском заводе, постарается передать заказ другому предприятию. Особенно резко ухудшилось снабжение заводов необходимыми строительными материалами осенью 1916 г. Например, из 565 вагонов под кирпич, заказанных казенным заводом на сентябрь-октябрь 1916 г., прибыло к 1 ноября всего 46 вагонов.

Однако главной причиной в задержке сооружения автомобильных предприятий были трудности в получении валюты для закупки оборудования. В записке Г.Г. Кривошеина от 7 октября 1916 г. указывалось: «... всем пяти автомобильным заводам пришлось обратиться за границу, чтобы привести оттуда готовое оборудование.., но до сих пор английское правительство не дало военному министру разрешения на право заказа оборудования и частей автомобилей, которые нельзя заказать в России, не дало право вывоза заказанного из Америки и Англии». Английское правительство отказывало в выдаче валюты и казенному автомобильному заводу, как это отмечалось руководителем Русского правительственного комитета в Лондоне генералом Э.К. Гермониусом. Обсуждение и переписка по этому вопросу велись в течение всего лета и осени 1916 г. Только в конце ноября 1916 г. английское правительство дало разрешение на получение кредита и оплату заказов для пяти частных заводов, а казенному заводу кредит был предоставлен в декабре того же года.

Трудности в получении валюты и строительных материалов привели к срыву установленного контрактом срока начального пуска заводов. Это смогли частично сделать, начав ремонт автомобилей, только заводы «АМО» и Ярославский общества «В.А. Лебедев». На первом – к 7 октября были сооружены почти все производственные здания, хотя получено было менее половины станков. На втором – работы начались в специально построенных временных помещениях, где были размещены 106 станков, заказанных и изготовленных на русских заводах.

Несмотря на все сложности экономической и политической ситуации 1917 г., строительные работы на большинстве автомобильных заводов и их оборудование были продолжены, что дало свои результаты. На казенном заводе к началу 1918 г. было практически завершено сооружение механического и сборочного цехов, силовой станции, прибыла и часть оборудования. Это позволило заводу в течение мая 1917 - марта 1918 гг. произвести ремонт небольшого количества автомашин (отремонтировано было 52 автомобиля, в разборке находилось – 180). По оценкам контролеров военного ведомства Общество «Бекос» не проявило должной инициативы ни в строительстве предприятия, ни в его оборудовании, к тому же под давлением английского правительства даже преуменьшив масштабы будущего завода. После Октябрьской революции возведенный завод использовался в качестве оборонного предприятия, а в 1940-е гг. стал базой научно-производственного объединения С.П. Королева.

Наиболее успешным среди частных заводов было сооружение «АМО», чему способствовала, безусловно, предприимчивость его владельцев, в том числе добившихся перехода на свое предприятие квалифицированных инженеров и конструкторов автоотдела Русско-Балтийского вагонного завода. К июню 1917 г. было сооружено 95 % всех производственных зданий, имелся контингент, свыше 300 человек, квалифицированных цеховых рабочих и около 300 служащих, включая техников-специалистов. Осенью того же года завод был на 50-60 % оборудован, располагал запасами металла, топлива, инструментов, продолжал получать заказанное оборудование. Завод оценивался представителя ГВТУ как первоклассное производственное сооружение, к тому же рассчитанное на большую производительность, чем это предусматривалось контрактом. Последующая история 1-ого государственного автомобильного завода - ЗИС - ЗИЛа подтвердила эту оценку.

Достаточно успешным было сооружение автомобильного завода в Ярославле, строительный подряд на который получил один из акционеров о-ва “В.А. Лебедев” “Торговый дом А.В. Зобнин и Ко. Волжское строительное дело”. К лету 1917 г. 90 % основных, каменных зданий было закончено, от железнодорожной линии Ярославль-Вологда была проведена ветка, тянувшаяся вдоль всей территории завода; имелась хорошо оборудованная силовая станция. Завод располагал запасами леса, арматуры, почти 9 тыс. пудов черного и цветного металлов, однако станочного парка было установлено только 25 %. Интенсивный процесс дооборудования предприятия, именовавшегося с августа 1918 г. 1-ым государственным авторемонтным заводом, продолжался в последующие годы несколькими путями. Прибыла из Архангельска и Владивостока часть станков, заказанных за рубежом, в распоряжение завода поступило оборудование авторемонтных тыловых мастерских Западного фронта, а позже закрытого недостроенного автомобильного завода в Рыбинске. С середины 1920-х гг. и до 1958 г. завод был ведущим предприятием отечественного тяжелого автомобилестроения; впоследствии входил в объединение «Автодизель».

Существенные задержки имели место в сооружении московского автомобильного завода РБВЗ, что, по мнению ГВТУ, объяснялось малой инициативностью и энергичностью правления, которое, сдав подряд на строительство, сняло с себя всякую ответственность. Положение несколько изменилось только к осени 1917 г., когда было завершено большинство строительных работ и более 75 % станков прибыло в Россию, в том числе 50 % находились уже в Москве. Завод частично дооборудовался за счет своего эвакуированного из Риги автоотдела и передачи ему реквизированного имущества других предприятий. Все это позволило проводить на заводе в течение 1917 - 1920 гг. ремонт и даже сборку автомобилей из старых и новых частей. В августе 1921 г. 2-ой государственный автомобильный завод (бывш. РБВЗ) был передан Бронеуправлению.

Производство строительных работ автомобильного завода «Русский Рено» в Рыбинске было поручено вновь образованному акционерному обществу «Рыбинских металлических и железнодорожных заводов». К концу 1916 г. основные здания предприятия были сооружены лишь частично, поступление станков, заказанных во Франции, также задерживалось. В течение всего 1917 г. на Рыбинском заводе продолжалось строительство. В итоге к началу 1918 г. большая часть производственных зданий была готова и установлена половина оборудования, что позволило начать авторемонтные работы на предприятии.

Наименее успешным было создание автомобильного завода о-ва «Аксай», которое велось на территории принадлежащего ему предприятия сельскохозяйственных машин. К концу 1917 г. было выстроено 85 % зданий и установлено 25 % оборудования. Однако правление завода даже не приступило к разработке конструкции автомобиля и налаживания автомобильного производства. В дальнейшем завод «Красный Аксай», расширившийся за счет нового строительства, продолжал специализироваться в области сельскохозяйственного машиностроения.

Итак, степень реализации в годы Первой мировой войны программы автомобильного строительства показывает отрицательное воздействие на развитие отечественной промышленности, ее новых отраслей технико-экономической отсталости России, зависимости ее индустрии от экспорта, особенно в области станкостроения. Именно это, в первую очередь, не позволило завершить оборудование строящихся предприятий и приступить к производству собственных автомобилей. В то же время представляется бесспорным факт несомненного увеличения промышленного потенциала страна в области машиностроения, возможности которого были успешно реализованы уже в ходе социалистической индустриализации.

Рассмотренные направления в развитии заводского строительства в годы Первой мировой войны показывают, что сооружение новых предприятий велось прежде всего в отраслях и производствах, работающих на оборону, хотя некоторые имели и более широкое экономическое значение. Это относится к авиационной, автомобильной и химической промышленности. Преимущественное строительство в 1915-1917 гг. именно оборонных предприятий подтверждает информация о других строительных программах и сооружении отдельных заводов.